Il curioso esperimento di David Latimer

A cosa pensasse David Latimer in quel giorno di Pasqua del 1960 non è mai stato chiarito. Lui stesso, se interrogato, sfugge l’argomento e appare piuttosto vago. Ricorda bene di averlo fatto, ma cosa lo animasse in quel momento, quali motivazioni avesse, se mai ne avesse avute, a cosa stesse pensando, lui stesso non sa dire. Un po’ come se avesse accettato di averlo fatto, ma sul perché e il percome, continua a restare sulle sue.

Ci piace pensare che forse non pensasse a niente di particolare; probabilmente aveva un po’ di tempo da spendere, forse aveva pensato di farlo ma non aveva ancora avuto voglia di farlo. Chi lo può dire?

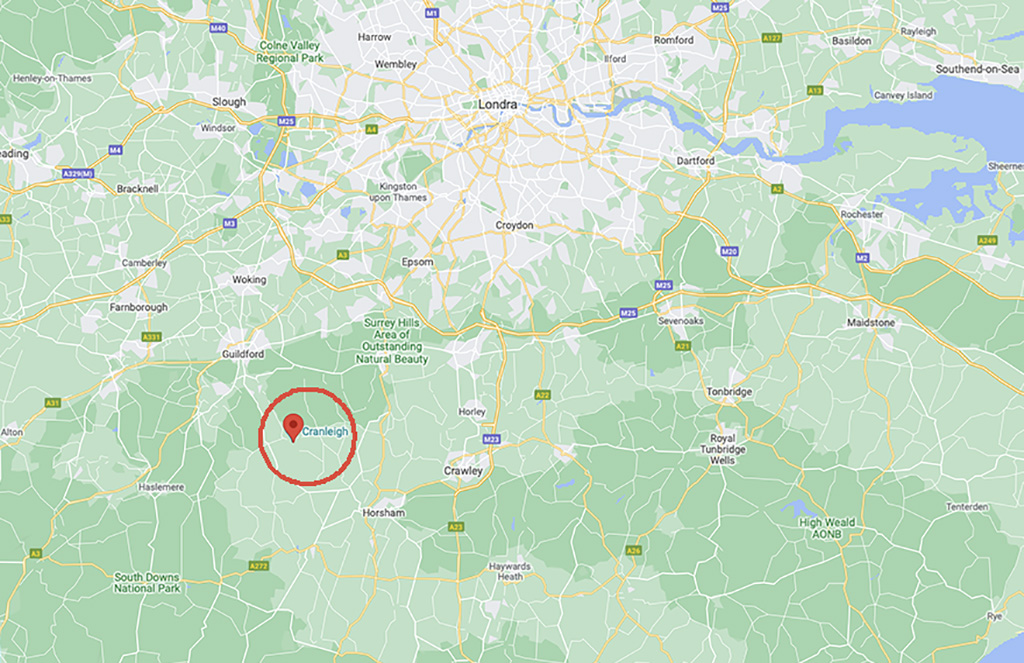

Questa storia è ambientata in una casa di Cranleigh, nel distretto di Waverley, contea del Surrey, nel Sud-Est dell’Inghilterra, a meno di due ore di macchina da Londra.

Lui, ingegnere nel settore dell’energia elettrica, di svaghi ne aveva pochi: condivideva con la moglie Gretchen l’amore per le piante e si riempiva volentieri ogni angolo di casa con piante di ogni genere. Ma senza cercare cose strane: gli bastavano le piante più comuni, quelle che non davano problemi, che crescevano anche se ci si dimenticava talvolta di annaffiarle. “Oh, sei svenuta? Rimediamo subito.”

Ma, un po’ per indole, un po’ per lavoro, era abituato a inseguire le sue curiosità. E ne aveva tante e aveva il piacere di leggere, farsi domande, provare. Così, per il gusto di farlo.

Il boccione di vetro

Ma tant’è. Quella domenica decise di mettere in atto una cosa a cui pensava da alcune settimane e andò a recuperare in cantina quella specie di damigiana che aveva recuperato da tempo. Ricorda ancora quando l’aveva portata a casa, recuperata da un’azienda che se ne stava disfando. Era una specie di boccione di vetro che serviva per lo stoccaggio dell’acido solforico. L’avvento delle taniche di plastica, più sicure e affidabili, permetteva di conservare l’acido in minore spazio senza tutti gli inconvenienti che il vetro portava con sé, prima fra tutte, la fragilità (e trattandosi di acido, non era poco). Ma quell’oggetto di vetro, della capacità di 10 galloni (circa 40 litri) aveva un suo fascino. Non sapeva ancora cosa ne avrebbe fatto, ma gli pareva conunque brutto buttarlo via.

Il fattaccio

Piaceva l’idea, diciamo così. E l’aveva perciò portato a casa, sotto lo sguardo allarmato di Gretchen che, come altre volte, l’aveva guardato mentre scaricava con una certa prudenza quella cosa dalla macchina e l’aveva redarguito con il solito “Ma cosa ne facciamo?” seguito dall’immancabile “Dove lo metti?”. Per poi andarsene borbottando qualcosa che poteva assomigliare a un “Porta a casa tutta la spazzatura che trova!”.

Ma quel giorno David aveva le idee chiare su come avrebbe utilizzato quel boccione di vetro. Probabilmente ci pensava già da giorni e quella giornata con cielo coperto che, nonostante il clima ormai primaverile, sconsigliava di fare cose come passeggiare o lavorare in giardino, pareva proprio l’ideale.

Innanzitutto, mettiamovi della terra: quella dietro casa, dove avrebbe potuto fare l’orto, andava bene: morbida, fertile, ricca e soprattutto a portata di mano. Portò il boccione lì vicino e iniziò a riempirlo di terra accorgendosi però, dopo le prime palettate che la bocca del contenitore era troppo piccola, che la terra finiva un po’ dappertutto e che avrebbe impiegato ore per riempirla come pensava.

Un pezzo di cartone, ci vuole un pezzo di cartone con cui fare una sorta di imbuto.

No, il cartone non si trova: mai che ci sia un pezzo di cartone, un normale, fottutissimo pezzo di cartone quando lo cerchi.

Va bene anche un giornale arrotolato, pensò, quanto basta per allargare la bocca del boccione e gettarvi la terra più rapidamente, senza sporcare. Il primo problema era risolto. David si sentiva soddisfatto e pregustava già il finale. Ora si trattava di spostare il boccione riempito per un terzo di terra umida fino a dove aveva già pensato di porlo: in casa, vicino all’ingresso. Non era tanto il peso quanto la relativa fragilità del boccione che lo preoccupava, ma poco alla volta, afferrandolo con due mani dalla bocca riuscì a spostarlo fino all’ingresso.

Problema numero tre: la moglie. Fino a quel momento era rimasta in casa, occupata nelle sue faccende, incurante di quanto facesse il marito fuori casa, ma sentendolo entrare con quell’affare sporco, avrebbe certamente avuto da ridire. E David doveva essere pronto a dare spiegazioni convincenti.

Tutto come da copione; si era preparato e superò le proteste della moglie che, abituata alle sue stranezze e ai suoi esperimenti, si convinse che in fondo quell’idea balzana sarebbe durata poco e che tutto sommato non valeva nemmeno la pena di rovinarsi il pomeriggio per così poco. “Basta che non stia tra i piedi e che non puzzi!”

Pazza idea

Perfetto: tutto proseguiva secondo i piani. Ora era il momento dell’esperimento vero e proprio. Spezzò con le dita un pezzetto di una pianta che viveva in più esemplari nell’appartamento crescendo e moltiplicandosi senza dar fastidio, ma riempiendo di verde ogni angolo. Si trattava di una Tradescantia, quella che noi chiamiamo comunemente Miseria perché, come questa, sopravvive sempre e non c’è quasi modo di eliminarla definitivamente.

L’idea era di fare una talea della pianta e di metterla a radicare nel boccione. Ora si trattava solo di metterla in terra: la mano non passava e tanto meno il braccio. Un fil di ferro: ci vuole un filo di ferro, lungo, piegato a formare una U in modo da sorreggere la talea quel tanto che basta per appoggiarla al terreno.

Più facile a dirsi che a farsi e, oltre al filo di ferro con cui calare la talea verso il terriccio, era necessario il manico della scopa per bucare il terreno ove inserire la talea e avvicinare poi il terriccio dai bordi verso la talea perché si assestasse. Non era convintissimo di averlo fatto bene, ma di meglio non si poteva e si accontentò.

Se la pianta era fedele alla sua nomea, avrebbe certamente attecchito. Ancora una cosa: il tappo, un bel tappo di sughero con cui chiudere il boccione e assicurare così alla talea tutta l’umidità di cui aveva bisogo per radicare.

Fatto. Ovviamente il boccione non poteva stare proprio lì sull’ingresso. Ma bastava spingerlo un po’ più in là, nel sottoscala, perché non desse fastidio e prendesse quel tanto di luce che bastava. E in effetti il sole la colpiva per non più di un’ora al giorno, attraverso la porta vetrata dell’ingresso, per poi restare comunque in posizione luminosa. “Poi magari il tappo lo tolgo”, si disse David. E non ci pensò più.

Soddisfatto del suo esperimento, si gettò a capofitto in altre curiosità e altre sfide, gettando di tanto in tanto un occhio alla sua talea per vedere se attecchiva. Non era difficile, ogni volta che usciva di casa o rientrava, guardare attraverso il vetro e constatare che la talea fosse viva.

E poi, un giorno, qualche settimana dopo, si scoprì a contare le foglie della sua talea e a convincersi che sì, aveva radicato e che la pianta stava crescendo. “Bello” pensò, ma non aveva tempo per occuparsene e, come spesso accade, se ne dimenticò, lasciando quelle tre foglioline, che ora erano diventate quattro o forse cinque, lì nel boccione. Che a sua volta aveva trovato una sua ragione di essere in quel sottoscala dove tanto non ci sarebbe potuto stare nient’altro e che, insomma, anche per la moglie, ormai faceva parte dell’arredamento.

Ed è così che settimana dopo settimana, mese dopo mese, anno dopo anno, la piantina cresceva indisturbata diventando una vera e propria attrazione.

E senza che nessuno facesse nulla. Bisogna arrivare al 1972, sono dunque passati 12 anni da quella bizzarra Pasqua, perché David decida di aprire il boccione che nel frattenpo era rimasto completamente sigillato da quel famoso tappo di sughero che “Poi magari lo tolgo”, ma che non venne più rimosso. “Avrà bisogno di acqua? In fondo non può evaporare. Però finisce nei tessuti della pianta; mettiamone un po’. Un bicchiere d’acqua può bastare, sennò marcisce”. E così fu che il boccione venne ri-tappato. Ora la curiosità era un’altra, anzi erano altre:

come poteva vivere la pianta in quelle condizioni? E quanto sarebbe potuta vivere?

Le risposte

Alla prima domanda era relativamente facile rispondere. La pianta assorbe anidride carbonica; tramite la fotosintesi scinde il Carbonio e lo impiega per costruire nuovi tessuti, mentre libera l’ossigeno arricchendo l’atmosfera.

I batteri contenuti nella terra demoliscono la materia organica presente fornendo in questo modo elementi preziosi alla vita della pianta; nel farlo consumano ossigeno e rilasciano anidride carbonica. Il ciclo vitale è completo, sia pur restando relegato in uno spazio tanto piccolo. Le foglie che periodicamente muoiono vanno ad arricchire il terreno restituendo al suolo tutto quanto la pianta ha prelevato per costruirle e tutto quanto la pianta ha rielaborato con la fotosintesi. Il processo è virtuoso: non solo il terreno rimane fertile a distanza di anni, ma anzi si arricchisce ulteriormente di quanto prodotto dalla pianta. L’acqua non può uscire da boccione: se fa caldo evapora e aumenta l’umidità relativa proteggendo le foglie. Diversamente, resta nel terreno e viene assorbita dalle radici.

Resta la domanda: quanto può vivere la pianta in queste condizioni? Difficile immaginarlo. Il boccione rimane sigillato. Dopo la sporadica apertura nel 1972 per un bicchiere d’acqua in più, non è più stato aperto. E a distanza di 61 anni da quella insolita Pasqua del 1960 la pianta appare in perfetta salute. Non è nemmeno invecchiata. David invece sì. E anche la moglie.

Ti è piaciuto? Faccelo sapere

Hai trovato utili queste informazioni?

Clicca sulle stelle per esprimere un voto

Media 4.7 / 5. Numero di voti: 14

Nessun voto finora! Sii il primo a votare questo post.